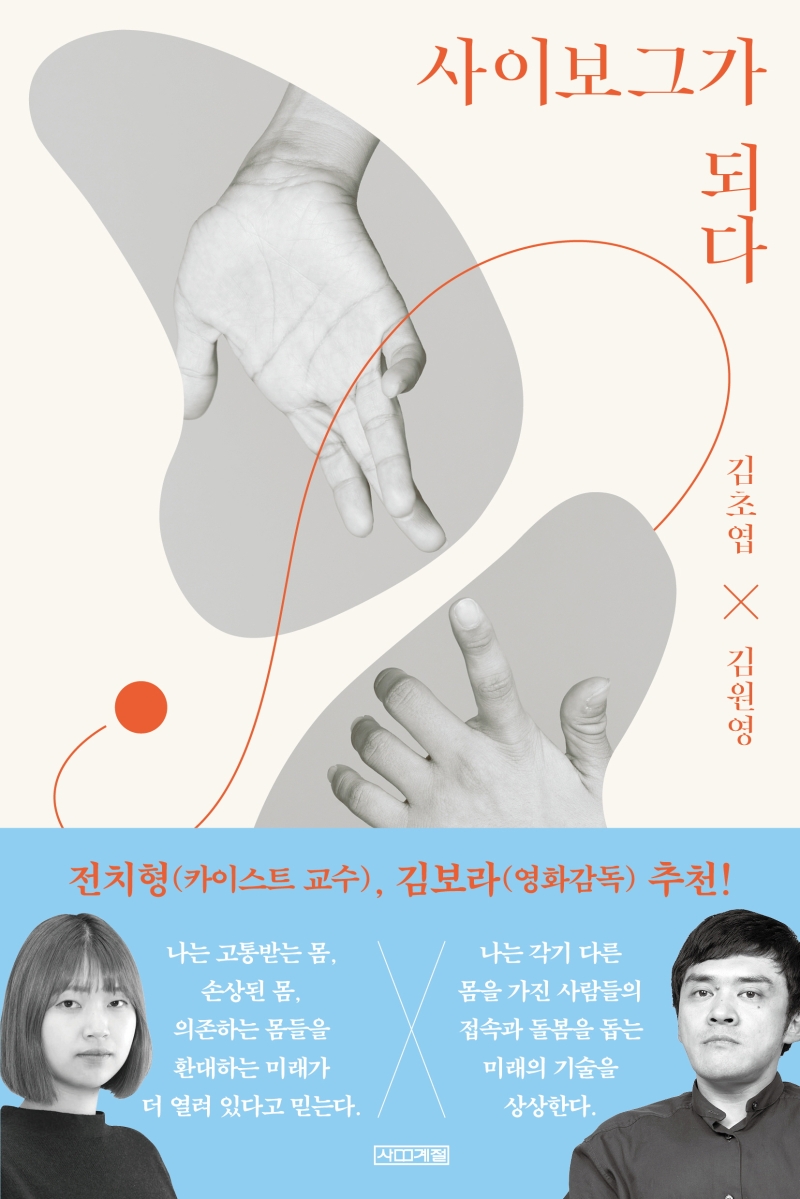

김초엽은 후천적으로 난청이 생긴 청각장애인이고 김원영은 선천적으로 걷지 못하는 장애인이다.

김초엽에게 필요한 것은 보청기가 아니라 소리를 완벽히 문자로 전송해 주는 기술이다.

김원영에게 필요한 것은 통증과 고통을 수반하는 매끈한 모양의 의족이 아니라 휠체어를 타고도 쉽게 돌아다닐수 있는 도로와 교통시설이다.

우리가 흔히 생각하는 오류는 모든 장애인이 비장애인처럼 되고 싶어 할 것이라는 편견이다.

그래서 우리에게 장애란 극복의 대상으로 인식되어졌고, 과학기술은 개별의 장애를 해결하는 보조장치(그것이 단순한 기계적인 것이든 첨단의 과학기술이든)의 개발에 매달려 왔다.

'우리'는 '그들'이 우리와는 '다른'사람이라고 생각했고 과학기술이 그들의 장애를 없앨 수 있을것이라고 믿어왔다. 그러나 정작 개발된 보조장치들은 장애인의 신체와 불화한다.

보조장치를 부착했을 때 발생하는 통증과 염증, 그리고 끊임없는 고장과 수리, 그것에 들어가는 만만치 앟은 비용들.

비장애인들이 보기에 '자연스러운' 장애인들의 보조장치는 그들에게 고통의 대상이 될 수도 있음을 우리는 외면하고 살아온 것이다.

김초엽과 김원영이 함께 쓴 이 책은 장애인을 위한 '따뜻한 테크놀로지' 대신 장애에 대한 사회적 인식의 개선과 함께 공존을 위한 사회의 재설계를 이야기 한다.

생각해 보면 원래 장애인을 위해 마련된 장치들이 장애인을 넘어 모두에게 혜택을 주는 경우는 우리주변에 많이 존재한다.

원래 농인들의 통화를 대신하기 위해 고안된 휴대전화의 문자기능은 지금은 모든사람이 통화보다 많이 사용하는 기능이 되었고, 휠체어가 쉽게 오르 내릴수 있도록 만들어진 저상버스에 대한 만족도는 오히려 비장애인들에게서 높은것으로 조사된다. 목을 제대로 가누지 못하는 중증 장애인을 위해 고안된 끝이 구부러지는 빨대는 지금은 누구나 사용하는 물건이 되었고, 청각장애인을 고려해 제공되던 방송의 자막서비스는 모든사람이 방송을 즐겁게 보는데 한몫을 하고있다.

이처럼 장애인에게 편리한 기술들은 비장애인들에게도 유용한 것일 수 있고, 이러한 기술을 개발하는 것이 개별적 장애의 극복을 위한 기술개발보다 더 큰 사회적 가치를 가진다.

이 책은 내가 평소 가지고 있던 장애에 대한 시선에 변화를 일으켰다.

나는 개별의 장애를 극복하는 첨단기술을 소개하는 광고에 감동했고 그것이 모든 장애인을 위하는 일이라고 생각 했으며 그들이 그런 첨단기술의 도움을 받아 비장애인들과 같은 모습으로 '우리'사이에 들어와 함께 살아야 한다고 생각했다.

그러나 아무리 최첨단의 기술이 개발 된다 하더라도 장애를 치료의 대상으로만 생각한다면 장애인은 공존의 대상이 아닌 배려의 대상으로 여겨질 것이고, 공존과 연립에 대한 본질이 변하지 않은 사회속에서는 장애인에대한 차별적 시선도 그대로 남아있게 될 것이다.

이제 나는, 더 이상 건강해 질 필요 없이, 더 자연스러워 질 필요 없이, 더 유능해 질 필요 없이, 각자의 몸 상태에 맞게 서로를 돕고 돌보는, 모두를 위한 공존과 연립을 꿈꾼다.

사족

장애에 대한 인식을 변화 시킬 수 있는 좋은 책이다.

모두에게 일독을 권한다.

*여러분의 구족과 공감은 블로그 운영에 큰 힘이 됩니다.

'문화생활 > 독서일기' 카테고리의 다른 글

| 백마 탄 왕자들은 왜 그렇게 떠돌아다닐까 - 이야기 속에 숨은 역사 (2) | 2022.09.08 |

|---|---|

| 한복입은 남자 - 장영실, 다빈치를 만나다(?) (4) | 2022.08.27 |

| 난센스 (4) | 2022.08.24 |

| 패러독스13 - 합리적 선택은 늘 옳은가 (10) | 2022.08.19 |

| 호모데우스 - 인류의 미래는 어디로 향해 가는가 (3) | 2022.08.16 |

댓글